2025.10.24 公開

Ceramic art

伝統と個性が調和する美しき暮らしの器

約400年の歴史を持ち、九州を代表する焼き物といわれる「小代焼(しょうだいやき)」。今回は、2つの窯元を訪ね、伝統と個性が調和する美しき暮らしの器をご紹介します。前編は、全国にファンを持つ井上尚之さんが営む「ふもと窯」をご案内します。

小代焼とは

力強い佇まいとおおらかな釉薬のかけ流しが特徴的な小代焼。熊本県北部に位置する小岱(しょうだい)山麓で約400年前から焼き続けられ、国の伝統的工芸品に指定されています。用いられるのは、小岱山付近の粘土層から採取された「小代粘土」。鉄分を多く含むため、硬く焼けることから特に食器に向いているといわれています。

今回訪れた「ふもと窯」には、小代焼展示資料館が併設され、伝統的な小代焼の作品を見ることができます。また、今回取材した井上尚之さんの父で小代焼の大家といわれる泰秋(たいしゅう)さんの素朴ながら味わい深い作品にも出会えます。

小代焼 ふもと窯

熊本県荒尾市の緑豊かな地で1968年に泰秋さんが開窯した「ふもと窯」。現在は2代目の尚之さんと息子の亮我(りょうが)さんが中心になって作陶されています。人気陶芸家として活躍されている尚之さんは、スリップウェアが有名ですが、最近は赤・緑・黄色の顔料を用いた「赤絵」を精力的につくられているそうです。

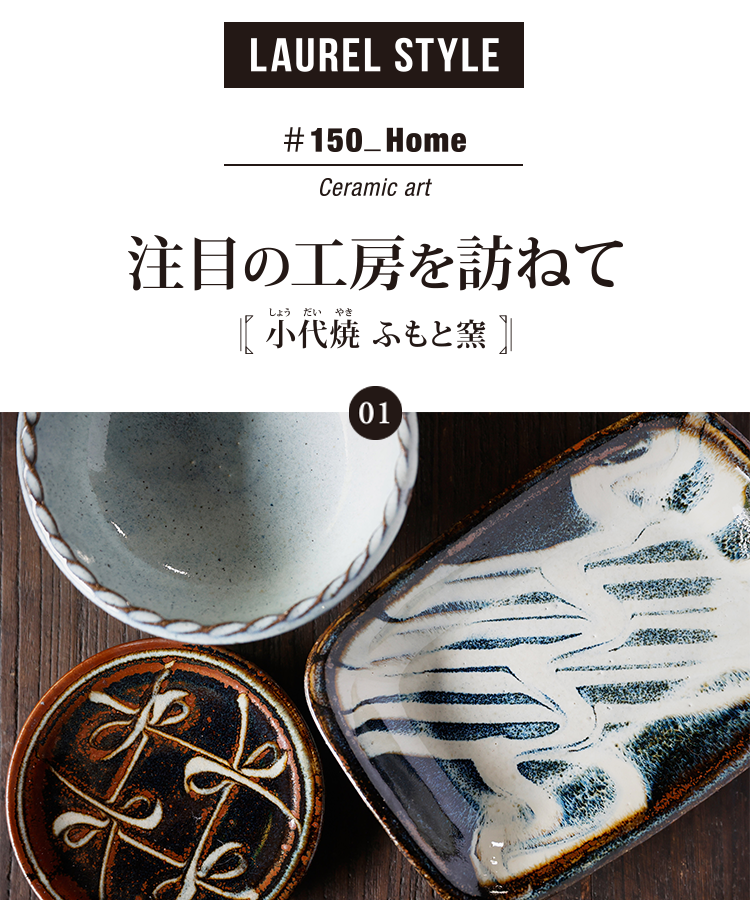

ふもと窯の器たち

素地に化粧土をかけ、さまざまな模様を描くスリップウェア。尚之さんの作品は、伝統的な小代焼の藍と白のコントラストを活かしたダイナミックなものから素朴で愛らしいデザインまでバリエーションが豊富です。「1個高く売るよりも、2個売れたら2個つくれて、その分手を動かせるほうが幸せなんですよね」と尚之さんが話す通り、手間ひまかけて作陶された器たちが手が届きやすい価格となっているのも、うれしいポイント。

角皿 スリップウェア(青と白)3,960円/長方鉢 スリップウェア(茶と白)6,600円

珍しいお碗のスリップウェアは上品な佇まい。「九州では漆器があまりないため、汁碗も陶器でつくるんですよ」と話す尚之さん。乳白色の5寸鉢は、鉄分を多く含む小代粘土ならではの味わい深い色合いです。

汁碗2,420円/ 5寸鉢2,750円

力強いボディにかけ流しの釉薬で伝統的な小代焼の風合いを持つ蓋物。コロンと丸みを帯びたシルエットから愛らしい趣が漂います。マグカップも伝統的な風合いに、モダンな形状が印象的。

蓋物3,300円/マグカップ2,750円

亮我さんの平皿は、落ち着きのある北欧風の雰囲気で、父・尚之さんとはまた異なる趣です。底面に高台のないスリムな湯呑みは、泰秋さんがフォルムを考案し、尚之さんがデザインし、亮我さんが作陶した3代にわたる合作。

6寸皿(約18cm)2,750円/湯呑み1,320円

ふもと窯の工房

スリップウェアといった装飾に目がいきがちですが、ボディそのものが使いやすく美しいのが尚之さんの作品の特長です。「器は割らない限り一生使ってもらえるもの。だから『売れるもの』ではなくて、『残るもの』をつくりたい。使うときも、棚にしまってあるときも、重ねてあるときも美しく見えるように、見えない部分にも模様を入れたり、重ねたときに揃って見えるようにしたり、ひとつひとつ丁寧につくることを意識しています」

小岱山付近で採れた粘土から陶土をつくり、登り窯で焼成。昔ながらの製法が今も息づいています。「土の癖が強く、それを登り窯で焼くわけですからコントロールが難しいんです。でも、その分焼き上がったときの雰囲気がすごくいい。小代焼は釉薬の種類も少ないし、すごくシンプルな焼き物だから自然の表情が出やすいのも特徴ですね。僕たちは同じ物を100個単位でつくるのですが、ひとつひとつ表情が違うので飽きることなく続けられます」

井上尚之さんにインタビュー

ひとつひとつを丁寧に使いやすく美しいものをつくる。このこだわりはどのように育まれたのでしょうか。

「デザイン専門学校を卒業して、いろいろな人との出会いを経て陶芸の道に進みました。小石原焼の太田哲三先生のもとで修業したのですが、そこでの経験が大きいですね。焼き物そのものというより、もっと根本的な“美の感覚”を研ぎ澄ませたと思います。

たとえば、大工や左官、庭師といった職人さんの仕事を手伝わせてもらい、細かな美意識にふれ、自然の中にある美、日常の中にある美に気づくことを徹底的に教えてもらいました。その積み重ねが、今の『綺麗なものをつくりたい』という感覚につながっているんだと思います」

スリップウェアに赤絵と表現豊かなその作風の源泉をお聞きしました。

「修業を終えてふもと窯に入ったときは、小代焼の第一人者である親父の名前が大きくて。哲三先生の影響でスリップウェアに惹かれ、挑戦しようとしても、小代焼らしくないと周りからかなり反対されました。だから、地元ではなく東京で、小代焼ではなく自分の名前で売っていこうと。シンプルな小代焼の伝統は『削ぎ落とす』ところに重きを置いているのですが、僕は真逆で『足す』スタイル。だからこそいろんな表現ができ、試行錯誤するのが楽しいんです。

民藝の流れが土台になっていると感じますし、昔の焼き物は本当に手間がかかっていて良い物がたくさんあるので、伝統や歴史を否定しているわけではなく、これらを受け入れた上で、今の時代に合った新しい価値観をつくっていけたら面白いなと思うんです」

小代焼 ふもと窯(小代焼展示資料館)

熊本県荒尾市府本字古畑1728-1

tel 0968-68-0456

※訪問時は要連絡

<個展>

2025年11月21日・22日

べにや民藝店・yuyujin(いずれも東京)で同時開催

※個展の詳細はインスタグラムを要確認

後編では、若い感性が輝く小代焼 一先窯をご紹介。